『キャリアデザイン入門~競技から学べること』

第3回 スポーツ庁が推進するデュアルキャリア

今回は、スポーツ庁が推進する「アスリートのデュアルキャリア」についてご説明します。アスリート人材が競技引退後に、納得のいく仕事に就きにくいことは、若者の失業率が高い欧米では早くから問題になっていました。欧州(EU)では、2007年のスポーツ白書で、はじめて「デュアルキャリア」の必要性が提唱されました。つまり、若い選手に対して早い段階から「競技のみではなく、その後の仕事や人生全体について、並行して考えさせることが重要である」と強調したのです。日本でもその流れを受け、スポーツ庁が2010年代後半から、アスリートや指導者・保護者に「デュアルキャリア」の大切さを啓発する活動をはじめています。

「デュアル」とは、「二つの、二重の」という言葉です。「デュアルキャリア」とは、人生全体をひとつの「人生キャリア(ライフキャリア)」と捉え、そこに競技者しての「アスリートキャリア」というもうひとつの軸を加えた「二重性」を示す概念です。「アスリートキャリア」は、人生キャリアの一部分、一時期の限定的なキャリアととらえることができます。

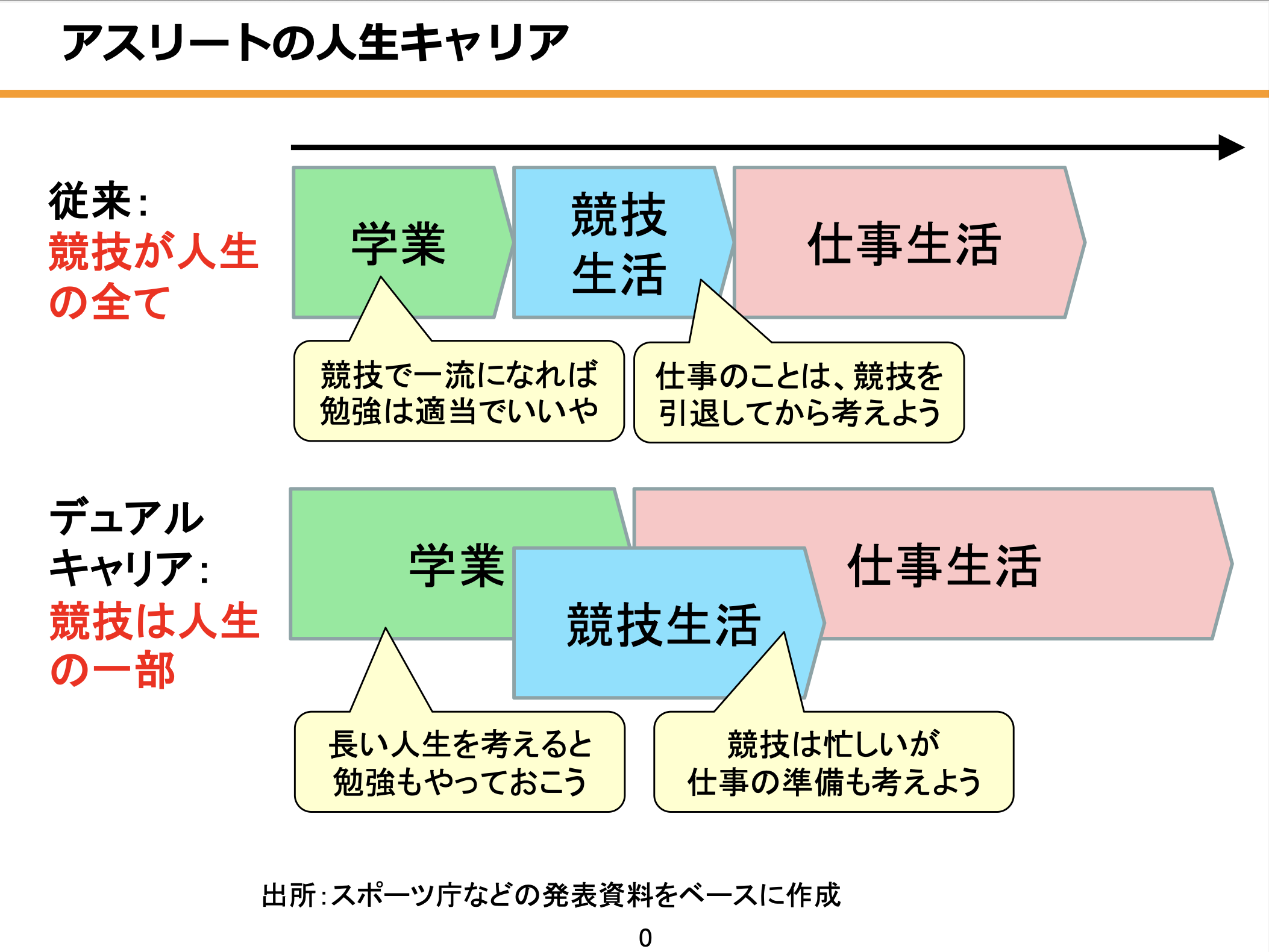

図は、アスリートの人生キャリアについて、「従来の考え方」と「デュアルキャリアの考え方」を比較したものです。従来は、「学業→競技生活→仕事生活」の1つだけの流れでした。「競技が人生の全て」と言えるかもしれません。ここでは、小中学生の時期に、「競技で一流になれば、勉強は適当でいいや」、高校生の時期に、「スポーツ推薦で入れる大学にいかれれば、学部は何でもいいや」、競技生活メインの時期に、「将来の仕事のことは、競技を引退してから考えればいいや」といった考えに陥りがちです。この考え方は、野球、サッカーなどのプロスポーツでは顕著ですが、ソフトテニスを含むアマチュア主体の競技のアスリートも同様に、引退後のキャリアに悩む事例も多いのです。

一方、デュアルキャリアでは、「競技は人生の一部」と考えます。学生の時期には「長い人生を考えると勉強もやっておこう」、競技生活メインの時期にも「競技は忙しいが、将来の仕事についても少し準備しよう」と考えます。人生が長くなり、仕事の選択肢が広くなった現代では、従来の考え方だと、「人生の可能性を狭くしてしまい、もったいない」ことになりがちです。デュアルキャリアを考えることで、競技力を向上させることや、競技の現役期間を長くすることにもつながると言われます。

日本スポーツ振興センターが実施した「デュアルキャリアに関する調査研究(2014年)」の結果からは、特に保護者と指導者が、アスリートの競技継続、進学先の決定、就職・将来設計も含めたキャリア形成に対する影響力が大きいことが示されました。アスリート本人への意識づけも必要ですが、アスリートをとりまく全ての人々がデュアルキャリアを理解し、それぞれが適切なタイミングで適切な支援を提供できるように協力していくことが必要になっていきます。

<プロフィール>

山岸慎司/やまぎし・しんじ

日本ソフトテニス連盟国際委員、スポーツ庁管轄アスリートキャリアコーディネーター、国家資格キャリアコンサルタント。企業研修講師および東京経済大学講師(キャリア関連講座)。東京大学農学部修士、ロンドン大学経営学修士。現在、法政大学キャリアデザイン学部大学院でソフトテニス選手のキャリア開発支援を研究中。著書『成功する就活の教科書』(中央経済社)他。ポッドキャスト番組『2030年のキャリア戦略』毎週木曜配信。